Ein Feedback zum Summercamp 2016 „Perspektive Umbruch“ in Wuppertal von Maurice de Martin

„Keine veganen Cupcakes, kein Bionade-Biedermeier, keine modulare Europaletten-Architektur, keine Mikrobrauerei langbärtiger Kreativpioniere, keine Strickattacken im öffentlichen Raum, keine kapitalismuskritische Fassadenprojektion bei Nacht, keine Mitmach-Pappkarton-Skulptur im Eingangsbereich, kein Selbstverteidigungskurs für aufrechte KomplizInnen zwischen 12 und 99, kein Henna-Tattoo-Café für randständige Jugendliche, kein Performance-Festival im Sandkasten des örtlichen Spielplatzes, kein nächtlicher Audiowalk für minderjährige Jugendliche mit Fluchterfahrungen, keine selbstgebauten Unisex-Toiletten mit Achtkanal-Soundscape-Installation, keine kuratierte Tantra-Yoga-Party bei Vollmond, keine mobile Pop-Up-Beratungsroundtable von und für KünstlerInnen, keine FuturistInnen jeden Alters im Guerilla-Sozialkunsteinsatz, kein Co-Working-Space Impact-Hub für Start-ups mit Großfirmenvernetzung… also fast rein nichts, was der fortschreitenden Ästhetisierung des Gemeinschaftlichen – oder etwas unverschämter ausgedrückt – den Fetischen Lifestyle geplagter GroßstadtneurotikerInnen entspricht.

Stattdessen: einfach nur ein schlichter Ort für alle, die gerade mal (an)gekommen sind.

Das hatte ich mir im Stillen gewünscht, als ich nach Wuppertal anreiste.

Natürlich im Bewusstsein, dass mein Wunsch bei vielen, die im akademischen Bereich sozial engagierter Kunstarbeit unterwegs sind, Verwunderung hervorrufen wird. „Ja was ist denn so problematisch an diesen Sachen und wenn Dir das nicht gefällt, was willst Du dann?“ Dies waren die Fragen, die ich mir von den TeilnehmerInnen gewünscht hatte.

Zur Verhandlung dieser Fragen hatte die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft mir eine Carte Blanche eingeräumt. Ich durfte mich über die drei Tage hinweg frei zwischen den Feldern und Aktionen bewegen und mich informell einmischen. Wichtig war mir dabei, zwischen dem eng durchgetakteten Workshop-Programm Inseln für etwas zu schaffen, was ich Intensivierte Intersubjektivität nenne. Also außerhalb des Protokolls Momente zu kreieren, die es erlauben, dass zwei Personen den einen oder anderen Hintersinn unvorbereitet und ohne Resultatfokus ins „Spiel“ bringen können.

Während dreier Tage kam es zu insgesamt sieben dieser Situationen, die im Schnitt eine Stunde angedauert haben. Teils kamen TeilnehmerInnen bewusst auf mich zu, teils habe ich Kontakt zu einzelnen TeilnehmerInnen gesucht. Dabei haben wir die unterschiedlichsten Themenkomplexe berührt, wie zum Beispiel welchen Einfluss der Bologna-Prozess mit seinen Planungs-, Durchführungs- und Evaluierungsroutinen auf die akademische Kunstarbeit ausübt. Es ging um die Möglichkeiten der Kunstforschung, im sozialen und politischen Kontext Erkenntnis zu generieren. Das Spannungsverhältnis zwischen individueller Neugier, ergebnisoffenem Arbeiten und einer resultatoptimierten Antragspolitik, wie sie in unserem Bereich vorherrscht, wurde verhandelt und über Existenzängste im Zwiespalt zwischen der Suche nach dem eigenen Weg und dem vermeintlichen Zwang einer graduellen Anpassung an heteronom generierte Erwartungserfüllungsmuster gesprochen.

Kann man mit dieser Arbeit überhaupt sein Leben bestreiten? Auf Dauer, auch wenn man die Förderungsaltershöchstgrenze mal überschritten hat? Ich behauptete: Ja, klar! Es ist natürlich nicht immer einfach, aber es geht! Konventionelle Förderung ist ok, sie steht aber nicht alternativlos im Raum. Besser sind selbstinitiierte Kooperationen mit selbstgewählten Partnern. Stichwort Querfinanzierung. Entwickelt man dabei kluge Verfahrensweisen, wächst konsekutiv auch eine gesunde Distanz zum fremdbestimmten Antragsstellungszirkus und dann hat man plötzlich wieder mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Außerdem emanzipiert man sich von gewissen „Silo-Strukturen“, also trägen, intransparenten und exklusiven Machtstrukturen. Hierzu etwas später mehr.

Eine Studierende meinte, sie sei sich sicher, dass an ihrer Hochschule noch niemand einen Abschluss erworben habe und davon auch leben konnte. Ich musste schmunzeln, weil der Bologna-Prozess ja nicht nur der internationalen Vergleichbarkeit von Abschlüssen dient, sondern auch der Kompetenzoptimierung, die zur besseren Mobilisierung und damit Integration in den konventionellen Arbeitsmarkt führen soll. Soll man das als KünstlerIn überhaupt müssen wollen? Wie sieht es mit der direkt damit in Verbindung stehenden ständigen Aufforderung zur intensivierten Vernetzung zwischen den einzelnen AkteurInnen aus? Wie mit der überbordenden Konjunktur der Beratungsinitiativen zur antragsgerechteren Projektdarstellung für Kunst- und Kulturschaffende? Soll man als KünstlerIn diese Selbstoptimierungs-Prinzipien aus der BWL in seine Arbeitswelt unhinterfragt übernehmen, oder könnten sie in einem reflektierenden Modus sogar zu genuinem Arbeitsmaterial werden?

Eine andere Studierende beschrieb, wie sie immer wieder das Gefühl beschlich, sie würde auf der Jagd nach Credits hauptsächlich für den Erfolg der Projekte ihrer ProfessorInnen arbeiten. Wie wäre es, wenn man dieses Verhältnis einmal analysieren, dokumentieren und dabei dezidiert auch auf die persönliche Situation hinweisen würde? Wäre das nicht ein interessantes Thema für eine Bachelorarbeit? Man könnte in diesem Format gut ein paar provokante Fragen zur institutionellen Raison formulieren. Fragen bewegen Menschen und nicht die üblichen Floskeln im Kursbewertungsfeedback für das Qualitätsmanagement. Im Amerikanischen gibt es dazu ein wunderbares Sprichwort: „The squeaky wheel gets the grease“. Provokation ist Dialog und Nachweis des Selberdenkens. Wie würde die Institution reagieren? Vermutlich würde sich die Chefetage sogar dankbar zeigen. Ob man solcherlei Einmischung dann als Kunstarbeit verorten will, einerlei. Sie kann es sein, muss es aber nicht. Auf jeden Fall kann man darüber schnell herausfinden, inwieweit Kunst heute der im „normalen“ Berufsalltag üblichen Belohnungs-Bestrafungs-Dialektik unterliegt. Und diese Erfahrung kann sich als essenziell für die weitere Lebensplanung zeigen.

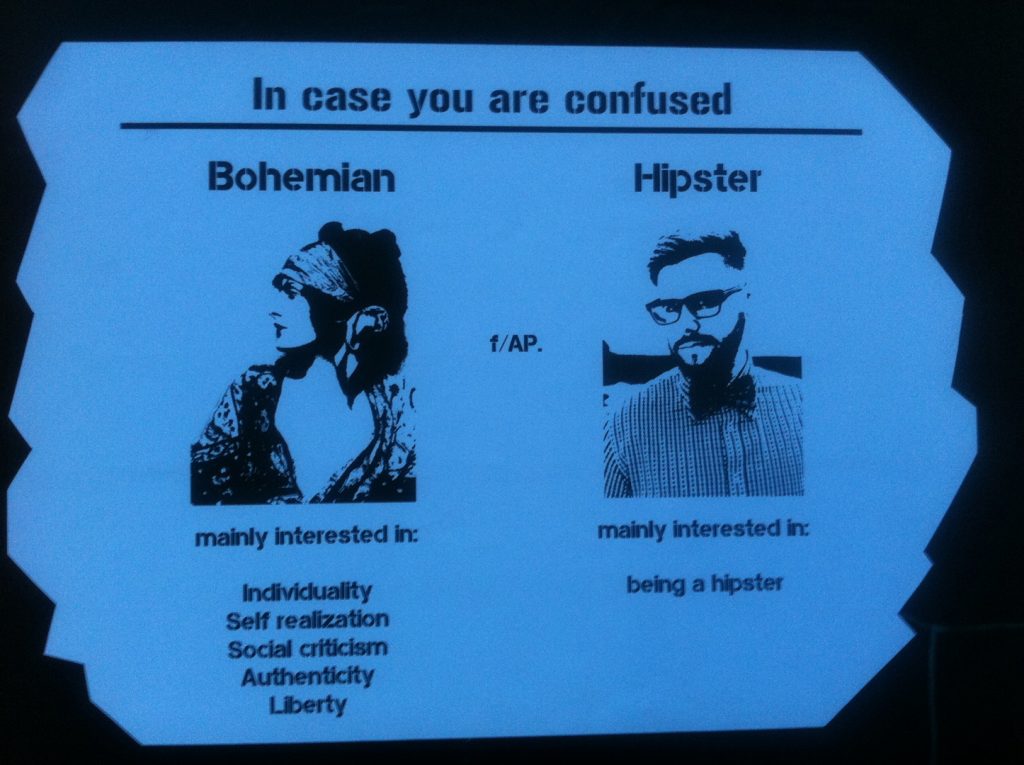

Hier kam es immer wieder zu Diskussionen über das Potenzial der Kunst in Bereichen des gesellschaftskritischen Engagements. Und über die Macht von Satire und Parodie. Es kam zur Erörterung der Vermutung, es gehöre heute zu einer konventionellen künstlerischen Berufsbeschreibung, sich als kritisch und widerständig zu präsentieren, und dass in dieser Hinsicht auch DissidentInnen angepasst sein können. Phänomen „integriertes, systemaffirmatives Staubaufwirblertum“.

Für den „2-Minuten-Umbruch-Roundup“ am ersten Nachmittag des Summercamps hatte ich einen Interview-Ausschnitt mit dem Generaldirektor des UN-Hauptquartiers Genf, Herr Michael Møller gewählt. Darin beschreibt er, wie die Institutionen seiner Diplomatenwelt an einer Zeitenwende stehen. In den vergangenen 70 Jahren habe man hier in „Silos“ gearbeitet, in denen es galt, Informationen möglichst optimal vor Zugriff von außen zu schützen. Heute hingegen müsse es darum gehen, diese Silos aufzubrechen und für mehr Transparenz im Austausch von Informationen zu sorgen.

Ich glaube, in der Kunst läuft das nicht. Transparente, evaluierungskonforme Kunst ist schlechte Kunst. Diese an Fremdzwecke angepasste Kunst ist die Schimäre von etwas, was das Alltägliche weitaus besser kann: Fakten schaffen, nach denen sich dann Alle richten. Deshalb ist Kunst auch nur bedingt zur Rettung der Welt befähigt. In einer Zeit, in der kreatives Engagement darüber hinaus als Dekor eines zukünftigen Standortfaktors vermarktet wird, kann sie heute eigentlich nur noch wenige Stellungen beziehen. Eine wäre nach meiner Version, alleine oder in kleinen Gruppen im Öffentlichen kryptisch zu operieren, dabei die geforderte Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reproduktivität zu verklären und darüber die Möglichkeit eines Außens oder auch Nicht-Integriert-Sein-Dürfens zu schaffen. Es geht mir hier um eine Situation der permanenten Anmaßung an den funktionalisierten Ist-Zustand. Niklas Luhmann hat dies mit der wunderbaren Begriffskombination „anschlussfähiger Widerspruch“ beschrieben.

Obwohl das zuerst einmal paradox klingt, ist das gerade für sozial engagierte Kunstarbeit eine interessante Perspektive, und zwar auf einem Feld, auf dem sich Realität und Fiktion auf ganz besonderer Weise begegnen und wo sich heute die Niedrigschwelligkeits- und IntegrationsfanatikerInnen tummeln. Diese Leute klammern zumeist all das aus, was auf irgendeine Weise Spannung, Irritation, Unbehagen, Konfliktpotenzial mit ins Spiel bringen könnte. Genau diese Attribute sind es aber, die künstlerische Arbeit gesellschaftlich wertvoll machen, weil hier Sachverhalte „(fast) ohne Blutvergießen“ verhandelt werden können, die im „richtigen Leben“ normalerweise zu Mord und Todschlag führen. Da soziales Miteinander eben hauptsächlich aus Konflikten besteht, ist das natürliche Konfliktbearbeitungspotenzial der Kunst ein mächtiges Wirkungsfeld. In diesem Licht betrachtet ist Kunst auch keine reine Ersatzhandlung mehr, nicht Kompensation für ein gewisses Defizit im Realen, auch nicht inszenierte Katharsis. Siehe Platons Begründung, warum er die Künstler nicht bei seinem Staat mit dabeihaben wollte.

Wenn es darum geht, dass – wie etwa am Anfang meines Textes ironisch beschrieben – irgendwann einmal nicht alle immer und überall Ersatzhandlungen in immer redundanteren Varianten produzieren, dann wäre die beschriebene Perspektive des kryptischen Operierens in der Öffentlichkeit doch eine Möglichkeit…

Foto: Maurice de Martin

Exemplarisch lässt sich die aktuelle Diskrepanz zwischen Retorten-Ersatzhandlungskunst und widerständiger Realität durch folgende Anekdote beschreiben, die ich auch einer meiner Summercamp-GesprächspartnerInnen erzählte: Im Rahmen eines „experimentellen Bachelor-Forschungslabors“ wollte eine Gruppe Studierender herausfinden, welche Musik heute von Jugendlichen gehört werde, die sich besonders intensiv sozial engagieren würden, um dann einen Musikhör-Empfehlungskatalog an Jugendliche herausgeben zu können, die sich bis dato nicht so engagiert zeigen. Dazu wurde ein Technofestival-Veranstalter befragt. Seine für die ForscherInnen total irritierende Antwort war: „Post-Punk, Metal und Harsh Electronic Noise“. Die ForscherInnengruppe war ob dieses Feedbacks fast schon beleidigt und als ich nachfragte, warum das denn so enttäuschend sei, das sei doch eine hochinteressante Antwort, war das Feedback: weil man eher eine Aussage in Richtung Hochkultur oder Weltmusik erwartet hätte, oder wenigstens Alternative Songwriting. Außerdem hätte das eine Frau bestimmt ganz anders beurteilt.

Ergebnisse vorher bestimmen und dafür GesprächspartnerInnen nach Erwartungshaltungen selektieren zu wollen, das könnte man affirmative Auftragsforschung nennen. Wenn BeobachterInnen sich im selbstgestellten Auftrag für das Allgemeinwohl nach Gusto eine Wunscherwartungswelt konstruieren, und vor allem, wenn sie sich dabei per se auf der „richtigen“ bzw. „guten“ Seite wissen, dann sind wir in einer Situation angekommen, die man Diktatur des Meinungshaften (Doxa) nennen könnte und just in diesem Moment haben wir die Uhr auf voraufklärerische Zeiten zurückgedreht.

Die Reaktion meiner Gesprächspartnerin darauf war bemerkenswert intensiv. Sie echauffierte sich darüber, dass man heute jegliche Angelegenheit der individuellen Neugier sofort in den Mainstream-Diskurs einbetten müsse. Ein befreundeter österreichischer Philosoph (Wilhelm Berger) empfahl einmal, man müsse alles Neue und Interessante so lange als möglich aus dem akademischen Mainstream-Diskurs heraushalten. Sei es einmal dort angekommen, würde es nämlich sofort „gedeckelt“ und dann passiere nichts mehr.

Wenn es hier um Umbrüche im Denken und Handeln geht, dann ist nicht nur die Gleichheit zwischen Unterschiedlichem, sondern auch die Möglichkeit der Unterschiedlichkeit zwischen Gleichem von Belang. Luhmann hat schon in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts beschrieben, wie es hier nicht zu wenig, sondern zu viel Integration gäbe. Eine gesunde Gesellschaft lebt von Reibungsflächen, die zwischen nicht aneinander angepassten gesellschaftlichen Gruppierungen entstehen. Die dabei verhandelten Konflikte lassen die Gesellschaft weiterkommen. Alles ist Teil eines großen Puzzles, das keinen Anfang und kein Ende hat. Unsere institutionsbefriedete, PCness-gemainstreamte, hyperpädagogisierte und dabei zumeist gar nicht so politisch korrekte Kunstarbeit in sozialen Bereichen steht dieser Tatsache diametral entgegen – vielleicht wirkt sie deshalb oft so subkomplex, so vorhersehbar, so fantasielos, ja mitunter auch etwas dämlich.

Ob aber gerade dies eine Mischung ist, die genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie zu bewirken vorhat (nämlich die modellhafte Erprobung einer nachhaltigen Stärkung des Gemeinsinns) ist eine Frage, die bis dato nicht gestellt wird.

Da wir in unseren Gesprächen überraschenderweise immer wieder an einem ähnlichen Punkt angekommen waren, nämlich bei der Frage, wo es denn eigentlich genau hakt, habe ich meinen GesprächspartnerInnen den Essay „Sujet Imaginaire“ des Kulturwissenschaftlers Andi Schoon empfohlen, in dem der Komplex des bildungsbürgerlich-institutionellen Kunst- und Kulturengagements eindrücklich als Verblendungskomplex der Bessergestellten beschrieben und als Alternative ein „Lob der Vereinzelung“ ausgesprochen wird.

Hier möchte ich mit einem Zitat Michel Foucaults enden:

„Ich träume von dem Intellektuellen als dem Zerstörer der Evidenzen und Universalien, der in den Trägheitsmomenten und Zwängen der Gegenwart die Schwachstellen, Öffnungen und Kraftlinien kenntlich macht, der fortwährend seinen Ort wechselt, nicht sicher weiß, wo er morgen sein noch was er denken wird, weil seine Aufmerksamkeit allein der Gegenwart gilt; der, wo er gerade ist, seinen Teil zur Frage beiträgt, ob die Revolution der Mühe wert ist (…), wobei sich von selbst versteht, dass nur die sie beantworten können, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu machen.“ (Aus: „Nein zum König Sex“, Interview mit M. Foucault 2977, Short Cuts 3, Zweitausendeins, 2001, Frankfurt am Main)

In diesem Sinne wäre es wünschenswert, KünstlerInnen wären zukünftig wieder mehr revolutionäre Intellektuelle bzw. intellektuelle Revolutionäre und weniger Content-Provider für ästhetische Gemeinsinn-Bespielungen mit institutionellem Bildungsauftrag.“

Maurice de Martin

Berlin, 31.08. 2016